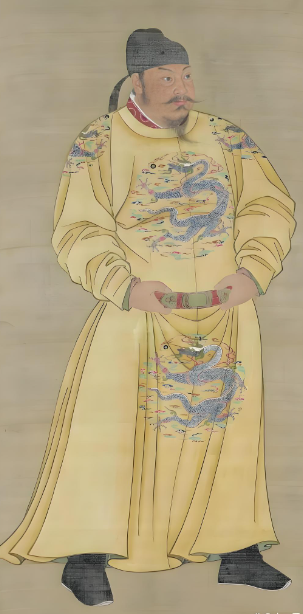

宋太祖一生最大的贡献和成就在于恢复了华夏地区的统一,结束了自唐末五代以来近70年的藩镇割据混战局面。宋初,国家处于四分五裂的状态,北有契丹和北汉,南有南唐等一些小国家。宋太祖采取“先南后北”的战略使国家逐步走向统一,使饱经战火之苦的民众终于有了一个和平安宁的生产生活环境,为社会的进步、经济的发展和文化的繁荣创造了良好的条件。同时,宋太祖通过采取“收精兵、削实权、制钱谷”三大纲领,巧妙地以“杯酒释兵权”“削弱相权”“罢黜支郡”“强干弱枝”“内外相维”“三年一易”“设置通判”“差遣制度”等措施加强中央集权,进行政治、经济、军事改革,革除了五代弊政,使国家呈现出和平、安定的局面。

宋朝初立,宋太祖通过“颁度量于新邦”,配合“制钱谷”政策,开始统一全国度量衡(《续资治通鉴长编》)。《宋史·律历志》记载:“太祖受禅,诏有司精考古式作为嘉量,以颁天下。”当时,统一的战争还在继续,宋太祖一边“定西蜀、平岭南,复江表,泉、浙纳土,并、汾归命”,一边命令“籍旧器、毁逾制、颁新衡”(《宋会要辑稿·食货》),“凡四方斗、斛不中式者,皆去之”(《宋史·律历志》)。“建隆元年八月诏有司按前代旧式作新权衡,以颁天下,禁止私造。及平荆湖,即颁量、衡于其境。”“宋既平定四方,凡新邦悉颁度量于其境,其伪俗尺度逾于法制者去之。乾德中,又禁民间造者。”(《宋史·律历志》)《续资治通鉴长编》记载,乾德元年(公元963年)七月戊午,“颁量衡澧、朗诸州,惩割据厚敛之弊也!”可见宋太祖建国之初,对度量衡的统一非常重视,下令照前代旧式,制作权衡器,颁布于天下,禁止民间私造;在平定南方各地之后,又将度量衡制度颁发到新开拓的地区,并取消当地的旧制。而且成效非常显著,据《玉海》记载,到了乾德元年(公元963年)七月,潭、澧等州就颁发了新度量衡标准器,这表明宋初统一度量衡的措施非常快捷有效。《太平广记·宋初杂录》记载,荆湖百姓“初见官斗(太府斗),疑其小,及纳租时较旧斗少收二升,乃欢呼相告”,可见新量器通过减轻赋税获得了民众支持。然亦有记载显示,江南地区初期存在“私藏旧尺,市易仍用乡尺”的现象,宋太祖于是命令通判“岁终校尺,藏旧器者籍没”(《宋会要》),展现了新制推行中官民博弈与官方强化执行的过程。

自宋太祖开始,新帝即位或颁行新制常以皇帝诏书的形式将度量衡标准器“颁降天下”,两宋期间先后有十数次。颁降制度为:一是将标准器发给京师库务、官司以及外路各道州郡等部门直接使用;二是颁发标准器样规格(又称“省样”)给路州转运司,令其依样制造下发。标准“法物”(度量衡标准器)上都刻写标识,凡不合格的旧器均如数销毁。如敢私藏旧器者,重则下狱行决。《宋史·律历志》还记载了宋朝皇帝在位期间每次更换年号后,需要制作新的标准度量衡器,并在器身铸刻铸造和发行年号,即“凡遇改元,即差变法,各以年号印而识之”。

北宋木尺(中国国家博物馆藏)

宋初沿用唐制,以太府寺为度量衡器的制作机构和行政管理机构,《宋史·律历志》记载:“度量权衡,皆太府寺掌造,以给内外官司及民间之用”,其颁发的尺子称“太府寺尺”或“太府尺”。其后,太府尺改称三司尺,又称三司布帛尺。宋通用尺度,虽承唐大制,而微有增长。目前,出土和存世的宋尺有20余只,长度在26.95厘米至35.7厘米之间,大部分长度在30.8厘米至32厘米之间。从文献和宋尺实物来看,太府尺长应为31厘米多,宋代丁度所言31.2厘米可视为标准长度,而实际比唐尺增长了1厘米多。宋代除太府尺、三司布帛尺外,还有地方性的尺子,最有名的是浙尺与淮尺。宋代量器种类繁多,品种复杂,分日常用量器和特殊用途的专用量器(如礼器、乐律、天文与医药用量器)。北宋的标准量器是由太府寺制作的太府升、太府斗,比唐大制加大一成。南宋时期为防止作弊,量器改为上口小、下口大的容器,使计量更加准确便捷。传世和出土的文物中未见宋代标准量器实物,且宋代后期出现名目繁多的“加量”“省量”现象,仅通过文献考定量值难以形成一致意见,目前主要有“一升702毫升”和“一升660毫升”之说。宋代衡器种类更为繁多,朝廷前期制作太府寺秤,后期制作文思院秤;地方政府和部门各有专用秤;民间有民用秤,乐律秤和药用秤亦自成体系。衡重沿用唐制,宋初官秤斤重与唐代相同。因宋代扩大商品专卖,盐茶是最主要的专卖商品,官府是最大的卖主,小秤出可从中多占便宜,专卖商品称重不断减轻。随着时间推移和连锁反应,权衡减轻现象进一步扩散,以至市秤、官秤都呈现减重的趋势。而且秤权减重并非宋代独有的现象,唐代后期(大历时)长安二市所用之秤权比唐初亦减轻约8.4%,每斤之重不过623克。这大多与当时的经济制度和国家管理能力有关,后世明清亦然。有专家考证认为,宋初官秤斤重680克,到北宋中叶重640克,到南宋初期重625克,再到南宋末叶重600克,不断减重。大部分专家厘定宋代一两合40克~41.3克、一斤合640克~661克。宋代坚持唐代严格的度量衡校准制度。太府寺在一定时期内,不仅负责制作官方标准度量衡器,而且还是主管度量衡器校验的部门,即“本寺但掌供祠祭香币、帨巾、神席,及校造斗升衡尺而已”。(《宋史·职官五》)《宋刑统·杂律》“校斗称不平”条所引《关市令》规定:京师地区的度量衡器“每年八月诣太府寺平校;不在京考诣所在州县平校并印署然后听用”,《杂令》还规定了具体的度量衡标准。

北宋建隆元年铜秤砣(吉林通化修正博物馆藏)

宋代亦有小尺,仅用于调律,即“乐尺”。宋太祖即位后重新考订乐尺,制定新的历法。建隆元年(公元960年)二月,判太常寺宝俨提议,新的国家建立,“礼乐不相沿袭”,应为“圣宋”立“一代之乐”。建隆四年(公元963年),宋太祖嫌王朴尺所作乐声高,命判太常寺和岘重新考订乐尺。宋初用的历法也是王朴制定的后周《钦天历》,建隆二年(公元961年)五月,由于《钦天历》的推算出现了疏漏,太祖下诏让王处讷等人另行编写新的历法。因王朴将唐时调律尺减短,宋初用之定历而致“雅乐声高”,这就有重新考订之必要。

《宋史·律历志》记载:“宋初承五代之季王朴制律历、作律准,以宣其声,太祖以雅乐声高,诏有司考正。和岘等以影表铜臬暨羊头秬黍累尺制律,而度量权衡因以取正。”

《宋史·律历志》记载:“和岘上言曰:‘古圣设法,先立尺寸,作为律吕,三分损益,上下相生,取合真音,谓之形器。但以尺寸长短非书可传,故累秬黍求为准的,后代试之,或不符会。西京铜望臬可校古法,即今司天台影表铜臬下石尺是也。及以朴所定尺比校,短于石尺四分,则声乐之高,盖由于此。况影表测于天地,则管律可以准绳。’上乃令依古法,以造新尺并黄钟九寸之管,命工人校其声,果下于朴所定管一律。又内出上党羊头山秬黍,累尺校律,亦相符合。遂下尚书省集官详定,众议佥同。由是重造十二律管,自此雅音和畅。”从上可知,和岘已经意识到,以累黍法“或不符会”。所以他以宋初沿用的唐代洛阳影表尺(所谓“西京铜望臬”“影表石尺”)的长短为准制造乐尺,然后再用上党羊头山秬黍,以累黍法作为校验的参照。用和岘乐尺制作出来的黄钟律管之声果然比王朴乐音“特减一律”(即低半音),完美解决了宋太祖对于“雅乐声高”不满的问题。这是北宋前期沿用较久的乐律和乐尺,其一尺长度为24.5至24.55厘米。1978年发现了元明影表尺,据考订,即依宋影表尺为准而制,是隋、唐小尺,其前身是北周的“铁尺”,实测长度为24.525厘米。《宋史·律历志》记载:“宋初,用周显德《钦天历》,建隆二年五月,以其历推验稍疏,乃诏司天少监王处讷等别造历法。四年四月,新法成,赐号《应天历》。”“太祖御制序颁行。”(《宋会要辑稿》)王处讷以唐以来“漏刻无准”提出“重定水称及候中星,分五鼓时刻”(《宋史·律历志》),并创更点之法,把每夜分为五更,每更分为五点,更以击鼓为节,点以击钟为节,提高了计量时间的精密度,用于《应天历》。为方便穆斯林生活和宗教活动,《应天历》将七日为周期的星期制度正式引进中国传统的官历当中。

宋代实行百刻制和十二时辰制相结合的辰刻制,时间单位有年、月、日、辰、刻、分,并在此基础上,实行严格的计时、报时和更巡的更鼓制度。宋代十二时辰制是将一天均分为十二个时辰,一个时辰相当于现在的两小时,分别用子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二地支来命名,一辰又分为初和正两部分。“每时(辰)有八刻二十分,一刻六十分,一日十二时,合一百刻。”(《虎钤经》)白昼辰刻,《宋史·律历志》记载:“分百刻于昼夜;冬至昼漏四十刻,夜漏六十刻;夏至昼漏六十刻,夜漏四十刻;春秋二分昼夜各五十刻。日未出前两刻半为晓,日没后两刻半为昏,减夜五刻以益昼漏,谓之昏旦漏刻。”即把太阳未出而天已明亮的一段时间称作“明”或“晓”,把太阳已落山而天仍未黑的一段时间称为“昏”,并将它们的长度分别固定为两刻半,将其计入白昼的范畴。按照其将一天划分为一百刻的做法,在春分、秋分时应昼夜平分,即白昼和黑夜各占五十刻,由于昏、明各两刻半均计入白昼,使白昼的刻数增加为五十五刻。夜晚更点辰刻,亦即更筹辰刻,《宋史·律历志》记载:“每夜分为五更,更分为五点,更以击鼓为节,点以击钟为节。”即将夜间时刻分为相等的五份为五更,每更又划分为五点,每个更点分别以击鼓、击钟报时。“倍夜半定漏,二十五而一,为筹差刻;五乘之,为更差刻。以昏明刻加日入辰刻,即甲夜辰刻;以更筹差刻累加之,满辰刻及分去之,各得每更筹所入辰刻及分。”即取夜半时分的定漏刻数乘以二,然后除以二十五,得到每一筹相差的时刻;取每一筹相差的时刻乘以五,得到每一更相差的时刻。用昏明漏刻数加上日落的时刻,就是一更的时刻数;再用一更的时刻数累加上一更和一筹的漏刻数,满一辰刻及分就去掉,可分别得到每更每筹(点)所在的时刻及分。辰刻制使时间计量更加精细化。

作者:陆进宇(河南省平台经济发展指导中心)