陈星旦,1927年5月6日出生于湖南湘乡,应用光学专家,中国科学院院士,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(简称长春光机所)研究员。1950年春,大学临毕业时,受聘到长春东北科学研究所工作。1953年调至中科院仪器馆(长春光机所)。

五、六十年代,在物理测量方面开展多项国家急需的开创性工作。1963-1964 年负责研制用于测量原子弹爆炸光辐射强度的设备-光冲量计,在我国第一次及以后历次大气层核试验中均得到成功应用。八、九十年代,主持短波光学技术基础研究,曾获1995年国家科技进步二等奖。1999年当选为中国科学院院士。2000年以后致力于近红外光谱仪器的研制和产业化。

引言

1962年的冬天,中国科学院长春光机所接到了两项和原子弹爆炸试验有关的任务,分别是“火球高速摄影”和“光辐射强度测量-光冲量计研制”。

原子弹爆炸试验是当时中国科研的头等大事,相关任务容不得半点马虎,必须由可靠的人选承担。时任长春光机所所长王大珩先生亲自承担了两项任务之一,而另一项任务则交到了陈星旦,一名年仅35岁、连大学都没怎么正经上过的助理研究员手里。

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功,“东方巨响”震惊了世界。这一成就集中代表了我国科学技术当时所能达到的新水平,有力地打破了超级大国的核垄断和核讹诈,提高了我国的国际地位。

陈星旦在时间短、任务绝密、无现成资料可循的情况下创造性完成的光冲量计,在我国第一次及以后历次大气层核试验中均得到成功应用,为核爆光辐射的杀伤力效应提供了可靠的测量数据,成为我国早期核试验中重要的光辐射测量仪器。

纵观陈星旦院士数十年的科研生涯,他组织开展过多个方向的研究工作:大气光学、短波光学、红外光学等等,每一个方向都值得下大笔墨书写。

本期访谈录,我们选择了光冲量计作为落脚点。一方面,是因为它有着“中国第一颗原子弹爆炸试验”这一宏大的叙事背景,对国防科技发展具有重要的意义。更主要的,是因为以“光冲量计”为线索,可以让我们更好地读懂陈星旦院士的成长历程,并从中有所感、有所思、有所悟。

究竟是怎样的人生经历,让一个乡下的孤儿成长为一名独立、坚韧、自信的科学家?这个故事,要从九十多年前说起……

童年

1、大同博爱,孤儿不孤

1927年5月6日,我出生在湖南省湘乡市虞唐镇的一个村庄里。

那一天,母亲产后昏迷,可乡下地方周围多少里都没有正经的医院或医生。左邻右舍的人们都来帮忙,屋里屋外乱作一团。有人提议用声音唤醒母亲,于是大家有的喊、有的哭,还有的拿起锅碗瓢盆敲敲打打,可终究还是没能办到,母亲连看都没能看我一眼就走了。还是婴儿的我被丢弃在床角,没人顾得上,差点也跟着母亲一同去了。

也许是照顾我的情绪,老人们从不在我的面前提起她,所以关于她的事情我知之甚少,只记得母亲曾留下一张画像,画像中的她,很美。

父亲是一名军人,在广州服过役。我出生的那个月,湖南发生了马日事变,无数共产党员惨遭杀害。一年后,父亲也不幸遇难。

父母早逝,何其不幸;祖父去世也早,家中只有年迈的祖母和十四岁的叔父,何其艰难。小时候,每当我听到那首《天伦歌》的前几句“人皆有父,翳我独无?人皆有母,翳我独无?”时,总会暗自落泪。

不幸中的万幸,我生在了这片乡亲有爱、邻里和睦的船形屋场里。

船形屋场是一座大瓦屋,住了十来户人家。祖母为人和善,好为人排忧解难,但凡力所能及之事、全部亲力亲为,在邻里中备受尊敬。乡亲们投桃报李,也是无微不至地关心我、爱护我。据说,我是吃过不知多少位阿姨的奶才被养活大的。大家的恩情,我没齿难忘。我也并不孤单,虽没有同胞兄弟姐妹,但有五位堂弟妹陪我一起成长,还尊我为大哥。

我不知道什么是父爱母爱,没有享受过委屈时躺在母亲怀里诉说和行事时倾听父母指点的欢悦,但也没有感受到太多的不幸,更未曾被冷落或歧视。此间种种,使我能走出孤儿的阴影,快乐、健康地成长。后来再唱《天伦歌》,我已不再沉浸于悲情之中,而爱唱后面几句:“收拾起痛苦的呻吟,献出你赤子的心情,老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼……大同博爱,共享天伦!”

“孤儿”这个身份对我的性格产生了深远的影响。我习惯于依靠自己,处理事情时好独行其是,常引人不满。这种习惯让我吃了不少苦头,但也塑造出了我的独立人格和坚定意志,让我不会人云亦云。

而最重要的一点是,“大同博爱”,成为了我的宝贵精神财富,成为了我始终不变的人生信条。

2、大水冲走了我的“昨天”

我所居住的虞唐镇郭门塅船形屋场是家族的祖屋,陈姓人至少从六代之前就在这片依山傍水的鱼米之乡扎根了。附近十来座大大小小的屋场,住户几乎全部姓陈,还建起了一座“陈氏笃德小学”。

这些屋场陪陈姓人走过了近两百年,也许本还能继续走很多个两百年。人们都相信,屋场永远不会塌,家族也永远不会散。

然而在我四岁的那年,我们的船形屋场,却在顷刻间不复存在。

虽已经是九十年前的事情了,可现在只要一闭上眼睛,我仍然能够清晰地看到那个画面。那天是上午,雨水连绵不断地下了几天,雨势不但没有减轻,反而愈加滂沱。忽然之间,人们都朝着一个方向跑动了起来,不明所以的我,也被大人带到了后山上。回望屋场,只见大水汹涌而来。我被彻底惊呆了,回过神来,大水已经吞没了家族世世代代居住的地方,各家的床、桌、柜、椅随波而去,一会儿就不见了踪影。大水过后,留给我们的,只有一地瓦砾。

屋场倒塌,对家里来说无疑又是一场浩劫。盖不起像祖先留下的宽大瓦屋,也置不起几代人积攒下来的家私,但这些都可以徐徐图之,总有一天可以再来。可是祖辈的遗物被大水洗劫一空,这是再也不能挽回的损失。

长大之后,我不能从他们用过的物件或留下的片纸只字中寻觅他们在世时的足迹。例如祖父,族谱中说他“钦赐蓝翎五品顶戴”,可是究竟在何处做官,政绩如何,无从知晓。再如父亲,他在广东到底做到了炮兵连长还是营长,到底曾为哪个政治集团效力,到底是不是共产党员,我都没能找到确凿的证据。母亲唯一的画像,再也不知所踪。祖辈遗物的遗失是我巨大的人生遗憾,让我终于不知更远的人生来处。但让我欣慰的是,船形屋场一直留在了我的记忆中-尽管岁月如梭,却从未模糊。

近些年我回过几次家乡,近处的水塘、远处的小河、屋场废墟上建设的村落、族人和昔日同学淳朴的笑容,原来,这一切一经走入就再未远离。

长春光机所建所五十周年时,我曾题词:“有昨天才有今天,从今天看到明天的希望。”

我的“昨天”被大水冲走了,可是“明天”的路,我还得坚定地走下去。

求学

1、年幼聪慧

我的童年虽然坎坷不断,但求学之路倒是顺风顺水。

我四岁多的时候,一位常在一起玩的远房堂姐要去“陈氏笃德小学”上学,定要我陪她一起去,我就这样边玩边读起书来了。

学校的校长叫陈孝忠,是我刚出五服的远房堂兄,比我大13岁,我们私下里叫他“孝哥”,是我的启蒙老师。孝哥工书法、善丹青,学校里所有的标语都是他亲手写的。他教给我们这些小孩子很多东西,尤其是一些中国的传统文化典籍,他会一点一点细心地解释给我们听、教我们背诵,很多我到今天都熟记于心。“孝忠”是“忠孝仁爱”之意,既是他的名字,也是他潜移默化中带领我们养成的优秀品质。后来他改名为“啸东”(本地方言中与“孝忠”同音),我觉得甚是可惜。

除此之外,我还有一位“家教”,那便是祖母。虽然她不识字,没有和我讲过什么大道理,但是却一直用行动引导着我。她一生勤劳能干,终日屋里屋外忙个不停,没人能在她莳弄的菜园子里找到一根杂草。我很多的生活习惯,大如与人为善,不好与人争高低;小如敬惜字纸,不浪费社会资源,都是受祖母潜移默化影响的结果。

那个时候,小学分为一至四年级的初小和五六年级的高小。我就读的“敦化高小”离家很远,路上还要过河渡水,只能住校。还不到9岁的我便早早开始了独立生活。

六年级时,抗战开始了。学都德的《最后一课》时,老师在黑板上写的“法兰西万岁”几个大字,真是让年仅10岁的我刻骨铭心。丧权辱国的悲痛和反抗侵略的意志,存在于课文中,更存在于正在被侵略的中国人心里。

小学期间,我的成绩一直名列前茅。当时县里唯一的一所县立中学叫“湘乡中学”,是一座历史悠久的学校,其前身“驻省湘乡中学堂”是毛泽东的母校。在我们农村,能成为“湘中生”是一件了不起的事情。而我不仅去了就考上,还得到了监考老师的当场表扬。叔父回到族中到处宣传此事,让我也滋生了不少骄傲自满之心。我一生读书自恃年少聪明,不甚勤奋,小时候乡亲们的过誉不无影响。

我原名“陟屺”。这两个字出自《诗经·魏风·陟岵》:“陟彼屺兮,瞻望母兮。”意思是登上没有草的山,思念母亲。这名字一直用到高小毕业,考湘中时,老师帮我改了名字,我属“星”字辈,名“旦”,也许是出自《卿云歌》“日月光华,旦复旦兮。明明上天,烂然星陈”吧。

湘乡中学为躲避战争而多次迁址,其中有一阵子在东山书院。东山书院始建于光绪年间,“枕山面野,环以大溪,缭以长垣”,环境优雅。也许是受到这里的熏陶,我在这儿萌生出了对文学的兴趣。

由于当年的大水,我家里只有两本还能勉强称得上是书的东西,一个是日历,另一个是家谱。也因此,我对二十四节气和亲戚的生日记得极熟。一位初中同学的家里藏书颇丰,我常借书来看,尤其爱读朱自清、冰心、鲁迅等作家的散文,看完便模仿着写,被语文老师赞赏作文进步飞快。差一点,我就走上了文科的道路。

2、抗战时期的特殊学校

初中毕业后,家里已没有能力支持我再读高中,打算让我找个小学教书。那时的农村,能够读到初中毕业的已经不多,从全县最高学府-湘乡中学毕业的我,更是被乡亲们视为骄傲。

如果不是那个特殊的年代,我也许就会顺理成章地回家,当一个安安稳稳的教书先生,闲暇时写些散文或小说,就这样在小小的虞唐乡下待上一辈子。

有趣的是,命运往往不会按照预想的方向安排。

突然有消息传来,说在离我家不远的永丰,国民政府办了一个“中央技术科”招初中毕业生,学费全免、吃住全包,甚至还发制服费和零用钱,毕业后直接分配工作。

这种学校,对于我们这些农家子弟来说吸引力巨大,也是一根能让我继续上学的“救命稻草”。我毫不犹豫地报考,就这样成为了一名电机科的学生。

“中央技术科”全名是“湖南省立高工兼办中央中等技术科”,简称“中技”,起源于1940年春,国民政府教育部奉上级令“指定全国优良职业学校办理中等机械电机技术科班”。那时湖南省立高级工科职业学校 (简称“高工”) 已从长沙迁到湘乡永丰的乡下,顺势便接办了这个技术科,在附近租了民房加以修葺,作为校舍。我们1941年秋入学的算第二届,我属电三班。

永丰距离长沙不到100公里。在抗战的历史上,1938年10月武汉失守,接着长沙大火;1939年9月第一次长沙会战;1941年秋冬接连第二次、第三次长沙会战。“中央技术科”就是在日本侵略军不停向湖南进攻的形势下,在接近前线的地方办起来的。我们在抗日烽火越烧越近的环境中度过了三年紧张而有序的学习生活。

在这种背景下,学校也多少染上了些军旅之风。早上六点钟起床号一吹,从床上爬起来就到大门口取下自己的名牌跑步上后山,把牌子交给山顶上的值日老师,算是晨练,然后早自习。这时操场上和周围山丘的小树林里,人头浮动、书声琅琅,实在是一道很好看的风景。晚自习、就寝和熄灯都是以号声为令,纪律森严,但大家也都自觉遵守、习以为常。

课业堪称繁重,一年级就要把普通高中三年的数理课全部学完,甚至还要学习微积分,为第二年的专业课打基础。专业课更是五花八门,比如我们电机科不但要学电信和电力的课程,还要学机械专业的制图等。那时上课没有固定的教材,只有简单的油印讲义,主要靠课堂上老师讲,我们记笔记,下课做习题。好在能够考入中技的学生基础都还不错,加之大多数出身于周边的农村,愿意付出辛苦、自觉努力。

此外,也多亏了老师高超的教学水平。校长是日本东京工业大学毕业,还有不少专业课老师也是日本留学归来,虽未明确要我们“师夷长技以制夷”,但学生们心中或多或少都怀有这样的信念。八十多年过去,我对大多数老师的印象已很模糊了,但仍对两位老师记忆犹新。

数学老师是北师大数学系毕业,他的微积分课深入浅出,让我们这些初中毕业生也能够轻松理解。微积分学通之后,其他的理工知识便好理解得多。

物理老师毕业于武汉大学物理系,很年轻,却爱穿一身布长衫,他把物理概念剖析得十分透彻,让我课后做习题时只觉轻松顺畅。他的物理课,对我后来大学时选择物理专业不无影响。

从二年级开始,每周都有几个下午,需要翻过几座小山到工厂上实习课。实习的第一课就是锉一个铁方块,对六面八角的尺寸、角度、平整度要求都很高,用了几个下午方才完成。接下来是上车床以及钻孔攻螺丝,做一个完整的机械件。后来的电工实习,则是要求发电报、装卸小发电机或马达等等。

三年级的时候,各种课余活动如读书会、讨论会多了起来。那时《中国之命运》正好发表,书的前半部讲中华民族的发展,讲不平等条约,讲国耻,填补了中技没有历史课的空白,大家读得津津有味;后半部讲建设,讲中国需要多少建设人才,特别是说全国青年必须立志当工程师,让我们这些学工科的学生大受鼓舞。受书中“全国有热血有志气的青年都有入团的权利和义务”内容的影响,包括我在内的大部分同学都加入了三民主义青年团。

“中央技术科”在接近抗日的前线兴办,在抗战胜利后消失。一闪而过的短短几年,虽然只招了四届学生,但在国家危难中为社会做出了贡献。我非常怀念它,一是欣赏政府在抗日的艰苦年代创办了许多学校,包括这样一个技术学校的眼光;二是感谢老师们在那种困难的条件下教学,爱护学校、爱护学生的一片苦心。

抗战八年应该是近代中华民族最危亡的时刻,但就是在这样的烽火岁月里,依然有一群中国人将家国情怀埋在心底,在周遭的枪炮声里安静地教书、学习,憧憬着未来的中国,为重建家园做准备。五千年中华民族历经苦难而生生不息,何尝不是因此。

3、逃难中磨砺意志

1944年5月,第四次长沙会战开始。据历史记载,这是日军侵华以来对地区使用兵力最大的一次进攻。6月19日,长沙失陷,学校解散。

家就在二十多公里外,但我却是有家不敢回,生怕当亡国奴,便和几个同学漫无目的地逃难。《松花江上》和《嘉陵江上》这两首歌的情景,早已植根于心灵深处,终于也应在自己身上。

先步行到零陵,在当地师管区宣查队当了兵,做了两个月的抗日宣传工作。八月初衡阳吃紧,又得再往桂林方向逃。这时湘桂线上满是逃难的人,火车站散置着一节节车厢,里面满是前线下来的伤员,难民都挤坐在车顶上。我们好不容易爬上去,根本不知道车能不能开、什么时候开,只是听天由命。几天后到了桂林,又赶上第三次强迫疏散,正走投无路时,在火车北站寻到了正在往后方搬的利华橡胶厂。橡胶厂的经理是“高工”毕业,算是半个中技校友,就收留我们结队徒步去湘西。又走了四个月,到达了榆树湾 (后更名怀化),在这里巧遇几位中技的同学,得知我们这些毕业生已经得到了分配,终于算是结束了逃难的生活。

半年的逃难路上,比起身体上的寒冷、饥饿、疲劳、病痛,更让人难以承受的是背井离乡、流离失所引起的茫然和无助。庆幸的是,一路上同胞们都能互相帮助、相互扶持。每一个我遇到的陌生人,都对我充满了善意,让我更加坚定了“大同博爱”的观念。以至于我在后来的人生里,都不喜欢与人争斗,而是怀着“众生皆善”的信念与人交往。

与中技的缘分至此告一段落。那几年,是我求学生涯中经历最丰富、对一生最具影响和最值得回忆的几年。我亲身经受了抗战的洗礼,打下了对侵略者仇恨的烙印,激发了对民族、对国家兴亡的责任感;另一方面,也引导我跨入了学理工的门槛,奠定了我一辈子为社会的科技进步而工作的基础。

4、“万世师表”,一生受用

抗战胜利后,我复员回到了阔别一年半的老家,家里人均是惊讶不已。我在老家当了一个半学期的小学教师后,顺利地考取了国立师范学院(简称“国师”)。

国师于1938年建立,是后来湖南师范大学的前身。由于读的是中技而不是普通高中,我入学考试时物理、国文很好,化学、英文则很差,于是选择了物理专业。

读中技时我曾立下宏愿要“致力于中国工业发展”,而入国师时则变成了“想当老师教一辈子书”。说来惭愧,之所以有此转变,原因无他,只是因为家里无法支撑我去读综合性大学的电机系,而师范生则可以免掉学费。

在国师的前两年,时局较为稳定,尚可以专心念书。二年级时,我因在中技打下的基础,电磁学和微分方程两科拿了高分,获了教育部颁发的“安良奖学金”。二十几年后的“文革”期间,有人从记录里翻出这段,臆断说这“安良奖学金”必是因“除暴安良”而得的政治性奖学金,把我好一顿批斗,真是滑稽,殊不知这是宋子安、宋子良两兄弟出钱设立的奖学金。

陈星旦(后排左四)在国立师范学院读三年级时参加学生自治会主办的员生供应社

在国师读书期间,所修课程除本专业相关外,还修了理则学(即后来的逻辑学)、教育心理学、法学通论等。这些文科知识对修身、处世大有裨益。但我最大的收益,还是受到了“万世师表”的熏陶,让我一生受用不尽。

造化弄人,后来我从事了科研工作,便不再有机会正经教书。虽然有机会招收研究生,还当了长春光机所的第一任研究生部主任,但是和在学校教书的“味道”还是不同了。

母校湘中一百一十周年校庆时,校长专程来长春要我题词,我思虑再三,写了“教书以爱为本,育人以德为先”几个字,既是对母校老师们的期盼,也表达了我曾作为一名老师的心声。

陈星旦大学毕业肖像照

结缘东北 醉心科研

1、踏进研究所的大门

1950年春天,临近大学毕业,东北招聘团来学校招应届毕业生,学校也允许理工科学生去东北做技术工作,权当毕业实习。这是一举多得的好事,理工科学生里一大半都欣然接受。就这样,我们一大帮学生被一火车拉来了东北。车上人多得挤成一团、动弹不得。

进入东北境后,看到沿途烟囱林立,令我为东北工业的发达惊羨不已。车到沈阳停下来,住了一晚,得知自己的下一站是长春的东北科学研究所。

长春,研究所。一辈子的大事,就在那晚确定了。

陈星旦入党志愿书手填页

东北科学研究所是当时国内少有的综合性研究所,学科门类广泛,涵盖物理、化学、生物、电机、土木、矿冶、机械等等。我被分配到物理研究室地磁组,参加的第一个课题是“东北地磁变化的研究”。

过去我们读物理时,只知道地球有磁场,但是不知它竟然是会变的,更不知道地球磁场的改变意味着什么。现在研究这个“变”,从哪里下手呢?

组内以新招来的年轻人为主,看起来都和我年纪相仿。课题负责人是从北京地球物理所来的研究员,大概看我们都是新来的,没有对我们进行细致讲解,更谈不上分工。

多亏从小养成独立自主的性格以及中技的实习经历,让我有能力、也乐意从零开始去做属于我自己的科研。

既然自己不是搞理论的,那就从实验入手。于是,我选择了自己感兴趣的方向-“如何提高磁场测量的精度”一头钻了进去。缺少理论基础,就自己找书研究;缺少仪器设备,就自己想办法做;缺少实验平台,就自己动手去搭……慢慢地,我几乎靠自己运营出了一个麻雀虽小、五脏俱全的小型实验室。

做完实验后,自然要把结果和过程进行总结。1952年,我写了《钴磁钢及其热处理》和综述《磁性材料》两篇文章,分别发表在《东北科学通讯》和《电世界》上。

那时写论文尚未成风气,我算是个特例。不久,“思想改造”运动开始,批判“成名成家”的思想,我主动作了检查,从此也就不怎么有兴趣在公开刊物上发表论文了。

2、走上了一名“应用物理学家”的道路

1953年,大珩先生从东北科学研究所调了一批人到仪器馆,我是其中之一。不知道是不是因为对我在东北科学研究所的研究成果有些印象,他分配给我的第一项任务就是领导一个课题组,负责“水平磁力秤”的研制工作。

研制整台仪器,对我来说是前所未有的、跨度极大的锻炼与考验。所幸我对磁场测量相关的知识熟稔于心,也多亏组内同事们以及工厂那边机械工程师的支持与帮助,终于在两年时间内完成了仪器研制并小批量生产,提供给探矿部门使用。这个项目还获得了中国科学院东北分院优秀成果奖,仪器被送到德国的莱比锡国际博览会展出。

1955年,仪器馆受国家计量局委托,开展计量基准的相关研究,我承担温度计量。我提出购买了国外最先进的测量仪器,委托有关单位研制了纯度极高的贵金属材料,建立了精密测量实验室。一年多工夫,完成了(0-1063)℃国际温标的复制。紧接着研制了辐射高温计,解决了当时东北许多企业对高温测量技术和仪表的急需。

1958年,“八大件一个汤”名震全国科技界。在此基础上,大珩先生提出“光谱仪器自动化”并要我主持这项工作。经征询国内专家意见,决定研制自动记录红外分光光度计。由此,我提出先行研究非球面、人工晶体、红外探测器及电子学自动化等许多新技术。这一举措,保证了几年后红外光谱仪研制的顺利完成,也让我又积累了不少关于红外探测器、红外测量等技术的经验。

1960 年,长春光机所确定国防光学工程为主要研究方向,开展了一系列应用基础研究,我奉命组建大气光学研究小组,从北大、南大调了多名大气物理毕业生,正式开始关于大气光学的研究。1961年净月潭观测站动工,大家一边亲自上山参加基建,一边在实验室研制观测设备,山上山下往返两年多,观测站终于得以建成。基于观测站和我们研制的补偿式能见度仪、激光水平透过率仪及太阳光谱测量仪等设备,我们获取到了大气能见度、大气激光透过率、大气垂直光学厚度等数据。这些工作持续了多年,所获资料为当时国内最好水平。研究表明,那个年代的大气质量状况极好,可见区的光学厚度仅为分子散射光学厚度的二倍。人们只知有雾,不知有霾。

现在回想起来,仪器馆成立的最初几年,是我们这些年轻科研工作者成长最快、效率最高的几年:心无旁鹜,不用考虑生活上的事,什么都有组织安排;住的地方和工作间很近,吃完饭就来到实验室,工作结束就回家睡觉;工作中不用为各种琐事发愁和浪费时间,行政各部门都把“为研究工作服务”放在首位,研究人员不用为了升迁去包装自己,作为商品推销自己……一心搞科研,“坐下来、钻进去”,怎么可能不出成果呢?

光冲量计的诞生

1、重任舍我其谁

1962年,我国第一颗原子弹研制的关键理论研究和制造技术已取得突破性进展,它的爆炸试验问题提上了日程。

核试验是大型、广泛、多学科交叉的系统工程,当时负责试验工作的国防科委二十一所(核试验技术研究所)将所需解决的关键问题分解为上百个课题,在全国展开了一场科研、试验、技术和生产的协同会战。

12月下旬,大珩先生叫我们跟他去参加一场重要会议。在路上,他只字不提此行的目的,甚是神秘。到了北京的会议现场,我们才知道与原子弹试验有关。

在会议上,核试验负责人程开甲先生交给长春光机所两项任务,并对大珩先生亲口说:“我们的问题已经全部交底,光学测试总体方案怎么定,光学站如何布局,完全由你们定。”大珩先生经过思考并征求大家的意见,当场就说:“火球的高速摄影由我负责,光冲量的测量由我所陈星旦同志负责。”

这句话对于没有任何思想准备的我来说,简直就如平地惊雷。从年龄上看,当时的我年仅35岁;从职称上看,我只是一名小小的助理研究员;从专业上看,同去的同事除我之外都是光学领域的专家。不管从哪个角度讲,大珩先生的决定都相当大胆。

不过,在我进一步了解了这个光冲量测量的具体任务需求之后,忐忑不安便化为了满腔热血。之所以如此,是因为我意识到了,我也许比其他人都更能胜任这个任务。

童年时养成的独立思考的性格、求学期间掌握到的扎实技术基础、工作后积累的专业领域知识以及仪器研制的工作经验……我身上的一切,似乎都是为这个任务量身定做。

而这一切,也都被虽非吾师、却胜似吾师的大珩先生看在眼里。

2、厚积而薄发

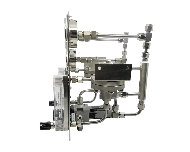

与原子弹有关的技术,对于当时任何一个有核国家来说都是最高军事机密。光冲量计作为光辐射强度的测量仪器,对于衡量核爆光辐射的杀伤力效应至关重要,自然也是没有任何现成资料可以借鉴参考。可是研制光冲量计有太多的技术难题需要解决:这么强的光辐射用什么传感器接收?传感器如何定标?如何在实验室里模拟原子弹爆炸级别的强光辐射?爆炸现场的测点如何布置?数据如何记录、如何回收?

在设计光冲量计时,我最终完成了两套方案。第一套方案是比较传统的,也是二十一所的有关同志考虑过的,利用示波器全程测量爆炸过程中各时间点的光辐照度,绘制出整个原子弹爆炸过程的光辐照度曲线,然后对其进行积分。我认为虽然算是完成了任务目标,但是并不完美。这个系统依赖电源,而且必须要有专人现场操作,在“原子弹爆炸试验”这个实际应用场景下,就显得多有不便。

能否设计出一套不需要人操作,自己就能完成光冲量测量的仪器呢?

正所谓“它山之石可以攻玉”,我最终用磁学的方法解决了这个光学难题。用后来的话说,是运用了一些“跨学科交叉融合”的思想。

在磁学中,有一个概念叫做“磁通量”,指的是磁场在曲面面积上的积分,而“磁通计”就是专门来测量磁通量这个积分量的仪器。只要能够实现从光到磁的转换,就能利用磁通计直接测出积分后的数值,一举多得。电学里的“冲击电流计”也是类似的原理。

基于这个思路,我提出了研制第二种光冲量计:利用薄膜温差电偶式传感器,把信号从地面传给深埋于地下的磁通计。这套系统无需电源,能够实现光冲量的自动记录,不需要人现场操作,所以布点不受限制。

方案可行,但是光有思路是远远不够的。传感器由传感层、绝缘层和热沉这三个主要组成部分构成,每一层都涉及到材料的选择、结构的调整,必须找到最佳的组合,才能够承受住原子弹爆炸所产生的百瓦/平方厘米量级的光辐射,并且满足试验所需的大量程、快速响应等要求。

这是一个前所未有的挑战。为了寻找到隐藏在无数种可能性背后,针对原子弹爆炸这个应用场景的最佳设计,我们在一年多的时间里夜以继日地探索、试验,改变热沉的材料及体积、绝缘层的材料及厚度,调整灵敏元与补偿元的几何结构,解决过程中出现的例如信号慢漂移等问题,终于交出了一份满意的答卷。

当时除了长春光机所以外,光冲量计的任务还被同时交给了其他单位,但最后还是选用我们研制的光冲量计作为以后历次大气层试验必上项目。

后来,有些科普作者写了不少有趣但是并不真实的内容,例如“陈星旦整夜没睡,绞尽脑汁也想不出什么好办法,直到第二天早上被耀眼的阳光照醒,突然从太阳里获得了灵感”云云。其实科学研究哪能全靠灵感?所谓的创新性想法,也都是在科研人员日复一日、年复一年地积累经验的基础上方能形成。

比如模拟光源,基于大气光学中的“太阳镜”装置,我在净月潭建立了大口径定天镜,改变反射镜面积和焦距并采用机械调制,可灵活自如地获得不同辐射强度和辐射时间分布,逼真模拟爆炸光辐射。后来该装置的全套图纸和实物调拨给二十一所。再比如对辐射照度进行定标,是研制红外光谱仪时打下的基础。当时这种技术在国际上出现不久,我们在极短时间内即研制成功,保证了测量数据的准确可靠。

有意思的是,研制光冲量计需要的物理和技术知识,都和我之前工作中独立承担的各个课题相关。如果当时只是干些重复性的工作,后来也不可能完满完成这个艰巨的任务。

3、试验成功、秘密深藏

1964年3月,二十一所在长春组织了鉴定,作出如下决议:

①光机所研制的电阻辐射热计式光冲量计的传感元件是成功的。从理论上阐明了辐射热计灵敏度随频率而变化的原因,并基本上掌握了控制辐射热计时间常数的方法;试制出的电阻辐射热计样品的主要参数满足使用上要求。

②光机所研制的磁通计式光冲量计,已经614所试验成功。

③光机所设计制造的太阳镜是成功的,它提供了一个稳定而且均匀的强光源。绝对辐射热计的制造也是很成功。上述两种仪器,适用于所研制的光冲量计在0-120W/cm²范围的标定。

④会议认为光机所在光冲量计的研制工作中,获取的成绩是巨大的,鉴定小组对这些同志表示祝贺。

鉴定会结束后,二十一所派来了几位实习人员,几个月后带走了所有的设备和资料,连一张草稿纸都不允许我们留下。

同年10月16日,原子弹爆炸成功,全国人民为之沸腾。虽然我本人没在现场,也没有人通知我光冲量计的试验结果如何,但是我对自己研制的仪器有着绝对的自信,所以心里只有欣喜和骄傲,并没有半分忐忑。

我不能和别人分享我的喜悦,就连妻子都不知道我在高兴些什么。关于光冲量计的一切,被我深藏在心底,有如大梦一场。

直到1988年,所里收到了一份二十一基地提供的试验证明:“较好地完成了光冲量测试任务,为光辐射的杀伤力效应,杀伤范围,光冲量随当量、天气、距离和爆高等因素的变化规律等提供了测试数据。该仪器性能良好,能经受气候变化等野外条件的考验,为国防科研做出了贡献。”

虽然早已心中有数,但也的确是过了整整24 年,我才终于得到了光冲量计顺利完成测试任务的确凿证据。

1999年,程开甲和王大珩两位老领导分别从意义和技术两个角度,对光冲量计的研制给予了很高的评价:

陈星旦同志于一九六三年受国防部二十一研究所的委托,研究、设计、制作并生产用于测量核爆炸过程中光辐射效应的仪器,即光冲量计。陈星旦同志领导并负责的研究小组,在时间短、任务绝密、无现成资料可循的情况下,依据任务要求,创造性地提出了两种类型的光冲量计,成功地用于我国第一次原子弹试验及以后的多次核试验,提供了精度可靠的数据,成为我国早期核试验中重要的光辐射测量仪器。

程开甲

1999年2月8日

光冲量计是由陈星旦同志负责研制的用于测量核爆炸光辐射的仪器。在研制过程中有多项技术创新:依据核爆炸的强光辐射和能量快速变化的特点,进行了受热和热传递 (横向、纵向) 过程的理论分析、计算和试验,成功地解决了大能量、宽量程、高灵敏度、快速响应等参数的合理关系和测量过程中温度漂移。

巧妙地提出了薄膜温差电偶-磁通计系统,用于测量、记录核爆炸光辐射的总能量。该系统无需电源,无需遥控,抗干扰,在核爆炸过程中自动测量,自动记录。

利用太阳为光源,采用定天镜-调制盘系统,建立了核爆炸光辐射随时间变化的模拟实验室,并研制了绝对辐射计进行强辐射定标。

提出了光辐射的大气衰减修正法,使放置不同距离的测量数据归一化。

陈星旦同志研制的光冲量计,成功地用于我国第一次原子弹试验及以后的多次核试验,提供了精度可靠的数据,主要创新思想都出之于陈星旦,为此在核试验中作出了重要贡献。我本人当时是长春光机所所长,对上述情况有详细了解,特此予以证明。

王大珩

1999年2月12日

1999年9月18日,国家召开“表彰研制两弹一星做出突出贡献的科学家”大会。在大会召开的前一天,总装备部科学技术委员会为我们开了一份由程开甲先生签署的获奖证明,为这段往事划上了一个圆满的句号:

我国核武器大气层试验的总体设计和组织实施”曾获1985年国家科技进步奖一等奖;“原子弹和氢弹的突破与武器化”曾获 1986 年国家科技进步奖特等奖,其中“核爆炸检测技术及设备”作为分项目同时获奖。在以上两项奖励中,核爆光冲量测试为重要内容之一。

长春光机所陈星旦等负责研制的光冲量计在我国第一次及以后历次大气层核试验中均得到成功应用,为核爆光辐射效应提供了可靠的测量数据。

程开甲

1999年9月17日

中国人民解放军总装备部科学技术委员会(印)

回顾我从事科研七十余年,经历了几起几落。五六十年代,正值盛年,稍有成就;八九十年代,力不从心,事不遂愿。这固然是生命的规律,也离不开客观环境的制约。科研如同艺术创造,科研成果就是作品,与画作、雕塑、文章或是诗歌本质上没什么不同。科研成果得到社会应用,也能获得自我欣赏或满足,这是我搞科研的兴趣所在,当然也是作为一名科技工作者应该承担的社会责任。

人生的道路是不平坦的,人生的轨迹是自己在有意或无意中走过来的。我已走到了人生的边缘,一些为人处世的道理到老了方能领悟一二,属于后知后觉者。我处的时代风云变幻,虽有些路是受环境驱使,但脚印毕竟还是自己走出来的。

年轻时很不自觉,浪费了很多日子。而那些年华,终究是一去不返了。

编辑:王旌尧、袁境泽、赵阳